名僧が南北朝期開創の古刹

長延山大川寺

池と緑陰に建つ地蔵堂・観音像の前に長い参道がのび、

その奥に稲荷神社を奉っている。

左手に城郭の外濠を思わす池の端に、

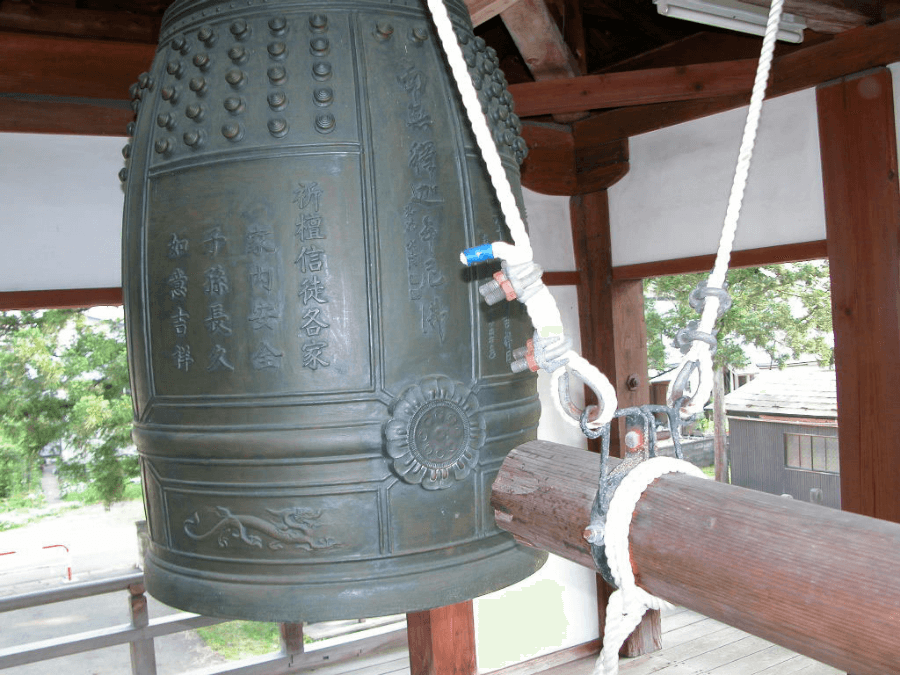

階上が鐘楼となった楼門があり、

入った境内は広く明るく、

右に五色の幟が緑に映える弁天堂、

そして青い中天にくっきりと、

古都の寺を思わす二重屋根の仏殿本堂が建っている。

大川寺の歴史について

長延山大川寺のはじまり

【開創】

明徳二年(一三九一=南北朝時代)

【勧請開山】

大徹宗令大和尚

【開山】

日山良旭大和尚

(大本山總持寺末 現住三十四世)

【開基】

河越小太郎重房

(重行院殿泰岳良房大居士)

【諸堂】

本堂(三六七㎡)・位牌堂(二)弁天堂・地蔵堂・山門

【本尊】

大日如来

秋田の歴史ある

長延山大川寺のこれまで

県内最大の二重屋根仏殿様式の本堂は、昭和二年火災後、同九年までの歳月を要して建立され、外観・堂内共に絢爛たる法堂である。青森出身の著明な彫刻家・沢眠龍が渾身のノミをふるった重厚壮麗な彫刻に囲まれた大間・両序は朱色の高欄で区切られ、その前は大緑との間に広い畳敷き参拝席があり、大間より一段と高い内陣は奥深く、梵字の舟形格天井で荘厳され、両序奥正面の翠簾垂れる両祖・歴住牌壇と共に、神々しいまでの侵し難い威厳が伝わる。

本堂左側には、土蔵造り平屋とRC造り二階造りの計三つの位牌堂があり、三堂とも絵天井で荘厳されているが、それがいずれも地元中学校生徒の作であり、堂宇の建設年代の違いから、書き手が親子三代にわたるといわれ、昭和初期に宗門教育の大御所として活躍された棟方(非相)唯一老師の発願が継承されていることに深い感銘を覚え、住民参加の伽藍造りの原点を見る思いである。

寺伝によれば、鎌倉前期の建暦二年(一二一二)河越小太郎重房が、大川西根村仁王寺に開いた真言宗大渓寺を、大徹宗令門下十六哲の一人・能登總持寺十八世日山良旭大和尚が室町期の明徳二年(一三九一)現在の花園町附近に移し、大川寺と改め曹洞宗寺院となし、師の大徹宗令大和尚を開山に勧請して開創したと伝える。

天文二十年(一五五一)現在地に移転。大本山總持寺輪番地として、江戸中期の学僧月潭廓堂・天徳寺に晋住した慧海淳教・維新後東京で弁護士を務めた大能佛中・曹洞宗第二中学校長となった非相唯一各大和尚など多くの名僧を輩出し、県南の名刹として法灯いよいよ輝きを増す。

【寺宝・文化財】

板碑

須弥壇下の地下室に保存される三枚の板碑。いずれも南北朝時代のもので、市の文化財に指定されている画像碑。

脇侍地蔵菩薩・その他の仏像多数。

木造極彩色八臂弁財天坐像

形(姿)の自体的特徴、像造寄せ木技法、彩色文様及びその技法等を考慮すれば室町中期~桃山時代の作と思われる。

【著名人】

竹本咲太夫の墓(幕末の義太夫)

小西康太郎(歌牌が現存)

【末 寺】

祥雲寺(男鹿市)深徳寺(雄物川町)

【教化事業】

坐 禅 会・・・・・・・・・・毎週土曜日の朝。

弁天講・永持講・・・・・・・・・・毎月二十四日

【脇侍・地蔵菩薩の霊験】

深井村の田から掘り出されたという脇侍地蔵菩薩は火防の霊験あらたかなことで知られている。

六世代、藏から出火しようとした際、大声で知らせても起きない住職の枕を蹴飛ばして起こした話。

正徳四年(一七一四)衆寮からの出火を町中に火事ぶれして救った話などが伝わる。